高齢者の脱水

① 高齢者は脱水が起きやすい生理機能と脱水をもたらす多くの要因を持っているので、脱水になりやすい

② 生理機能が低下しているので、脱水がきっかけで意識障害をきたしたり、基礎疾患の悪化を起こすことがある

③ 自覚症状が乏しく、初期に発見することが難しい

という特徴があります。

年代別体水分割合

原因を平たくいうと

のどの渇きを感じにくくなる

水分を保持する力が落ちる

薬剤に利尿成分が入っていることがある

などがあり、体の水分が不足して、発熱したり、尿路感染症に罹ったりすることがあります。

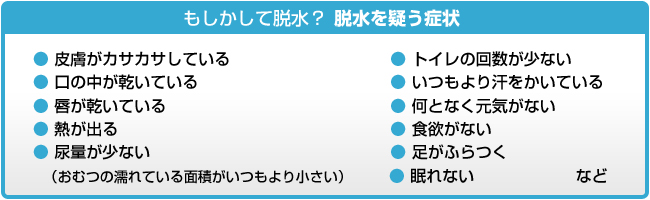

脱水を疑う症状一覧

従って、1日1500ml以上の水分を摂ることが必要ですが、

水分を摂りたがらない患者さんや高齢者が多いのが現状です。

体重減少率と脱水症状の危険性

水分を摂りたがらない方は、心理的な要因も大きく

心理的要因としては以下のものが考えられるようです。

① トイレが近くなるから水は飲まない(オムツをはきたくない)。

② むせるから飲みたくない。

③ 水(飲み物)が不味い。

④ 水飲みを勧める人が嫌い。

特に④は身につまされますが、よかれと思って飲水を勧めた結果、嫌われてしまうこともあるようです。

そこで、対策です。

まず、水分の摂取時間を考えることが必要です。

a.食事にお茶を合わせて出す。

b.食後にコーヒーを出す。

c.入浴直後に飲水を勧める。

d.時間帯で水分の摂取状況が異なる方もいらっしゃるのでデータを取って検討する。

(例えば朝起床後、午後、食間、夜間トイレの際に一口など)

e.飲料を温度によってコップの種類を変える(メラミン、ガラス、陶器等)。

f.利用者や患者さんみんなで水分を摂る。職員も一緒に摂取することによって、一体感やミラーリング効果がある。

g.お茶をお入れしましたと伝える。“あなたのお茶”と示す。

h.一杯飲み終わったら何も言わずに追加しておく(他の飲み物に変えますかと確認する)。

i.水分の種類はできるだけ多くしておく(緑茶・ポカリスウェット・番茶・紅茶・白湯・コーヒー・ゼリー・昆布茶・かき氷・スムージーなど)。

j.対象者が自ら選び、「自己決定」すること。

声かけはお茶飲みますか。ではなく、紅茶かポカリスウェットどちらが良いですかという形で行い、飲まないという選択肢をあえて入れない。

k.可能な場合には、自分でお茶を入れるという作業も含んでみる。

l.毎食一汁を心がける(塩分は取り過ぎない工夫が必要)。

m.運動前後で水分補給を勧めてみる。

認知症で最も多いタイプに脱水も言われており、

夕方になると落ち着かない、ソワソワする、興奮するという症状が出る場合、夕方水分バランスが乱れることによるという方もいらっしゃるようです。

飲みたくないという方に、手を替え品を替えいろいろなチャレンジをするわけですから、“水飲みませんか”という同じ台詞の繰り返しで“この人くどい”と思われないようにしたいものです。