もう各所で話題にもなっていますが、最近AI技術が著しく発展しています。

自動運転システム、画像生成ボット、お掃除ロボットなどなど

ChatGPT(OpenAI社)というチャットボットについては皆さんも一度は耳にしたことがあるかもしれません。

今回はそれについてのお話です。

ChatGPTとは、ものすごく噛み砕いて説明するなら「何か質問や文章を送信すると、AIが自動的に判断して返信してくれるもの」みたいな感じです。

例えば「上司に送る○○の依頼のメールを考えていただけませんか?」と送ると、AIが定型文などを参考にしながらずらずらと文章を生成してくれます。

敬語表現や結びの言葉もある程度生成してくれるので、もちろんメールの大筋は自分で考えますが文章作成の際に参考になります。

あるいは、「○○に関する英語の学術論文を調べる時にはどんなキーワードで検索すると良いでしょうか?」という使い方もできます。

使い方次第では生活を便利にしてくれる良いものと考えられます。

しかし、ChatGPTによって生成された情報において、よくある批判として「常に正確な情報が得られるとは限らない」ことが挙げられます。

例えば、ChatGPT-3.5に対して「日本で2番目に長い川を教えてください。」と入力したところ、信濃川を挙げられてしまいました。信濃川は日本で最も長い川であり、2番目は利根川です。

先日ニュースにも取り上げられていましたが、東京大学はChatGPTの有用性を評価した上で時に誤った情報を生成するこのAIに対し「ChatGPTを使いこなすには、相当の専門的な知識が必要であり、回答を批判的に確認し、適宜修正することが必要」と述べています(1)。

県内では、つい最近群馬大学が使用に対する注意を呼びかける声明を出していましたね(2)。

生成された情報を鵜呑みにしてしまうことは、時に大きな危険性をはらむ場合があります。

情報を扱うときはいつでもそうですが、いくつかの情報をよく確認しながら正誤を確かめるようにしましょう。

また、これらのAIの使用には個人情報への留意が必須です。

「〇〇さんについて教えて!」という個人名を直接入力する書き方は、場合によっては個人情報を侵害することになるでしょう。

入力された情報はOpenAIへ権利が帰属するため、国によっては個人情報保護に違反すると解釈されます。

先日はイタリアでChatGPTへのアクセスが禁止されるという措置が取られました。

さて、使い方次第では有効なこのAIはリハビリに活用出来るのでしょうか?

私たちが提供するリハビリは、一人ひとりの患者さまの状態や個人差に合わせて、言うなればオーダーメイドに提供しております。

仮にChatGPTを用いてリハビリテーションプログラムを作成しようとしても、一般的に用いられるリハビリテーション手技を見出すことは出来そうですが、例えばそれぞれの患者さまが持つ環境や個人要因に全て適応した治療を提案することはかなり難しそうな印象を受けます。

また前述のとおり、誤りを生成する場合もあり、個人情報に配慮する必要がありと、簡単にはリハビリプログラムの生成は出来ないものと考えます。

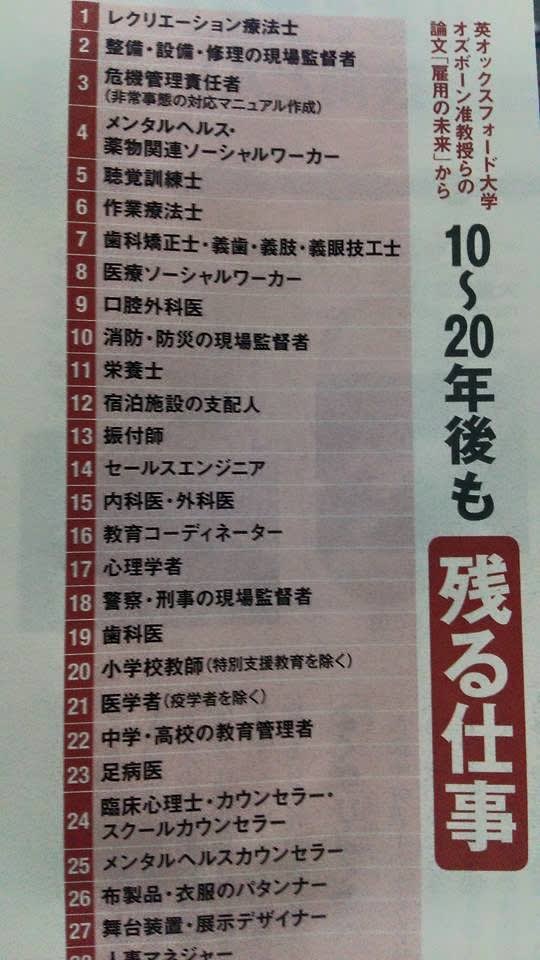

2013年にはCarl Benedikt Frey氏、Michael Osborne氏らによって報告された論文中でコンピューター化する可能性のある職業ランキングが示されましたが、作業療法士(Occupational Therapist)はなんと6位であり(全702職業)、AI化の難しさを物語っています(2)。

しかし、現在は機械を使用したリハビリの評価も進んでおり、速度や時間などの指標で患者さまの能力を数字で詳細に把握するという技術もどんどん浸透しています。

AIがそれらの数字を把握し、必要な情報さえ入力すれば個別に提供するリハビリの内容を考えられる、という時代も来てしまうのではないでしょうか。

使い方によっては良い方向にも悪い方向にも進みうるAI技術。

近未来に思い描いた世界の中にもうすでに我々はいるのかもしれません。

一応念のために。

この記事含め当該ブログではChatGPTは使用しておりません。が・・・GoogleやMicrosoft. wordの文章校正機能は活用しています。

これもまたAI技術、私たち人間の技術はどこに向かっているのでしょうか?

記事担当:OTおおつか

引用・参考文献

(1)東京大学, 生成系AI(ChatGPT, BingAI, Bard, Midjourney, Stable Diffusion等)について. utelecon: オンライン授業・Web会議ポータルサイト. 2023-04-03. https://utelecon.adm.u-tokyo.ac.jp/docs/20230403-generative-ai

(2)群馬大学, 【お知らせ】ChatGPTなどの生成系AIについての注意喚起.国立大学法人群馬大学 | 群を抜け 駆けろ 世界を, 2023-04-13,https://www.gunma-u.ac.jp/information/156030

(3) CB Frey, MA Osborne. “The future of employment: how susceptible jobs to computerisation?” Technological Forecasting and Social Change, 2017, 114: 254-280